1 de mayo: lo que nos contaban era verdad

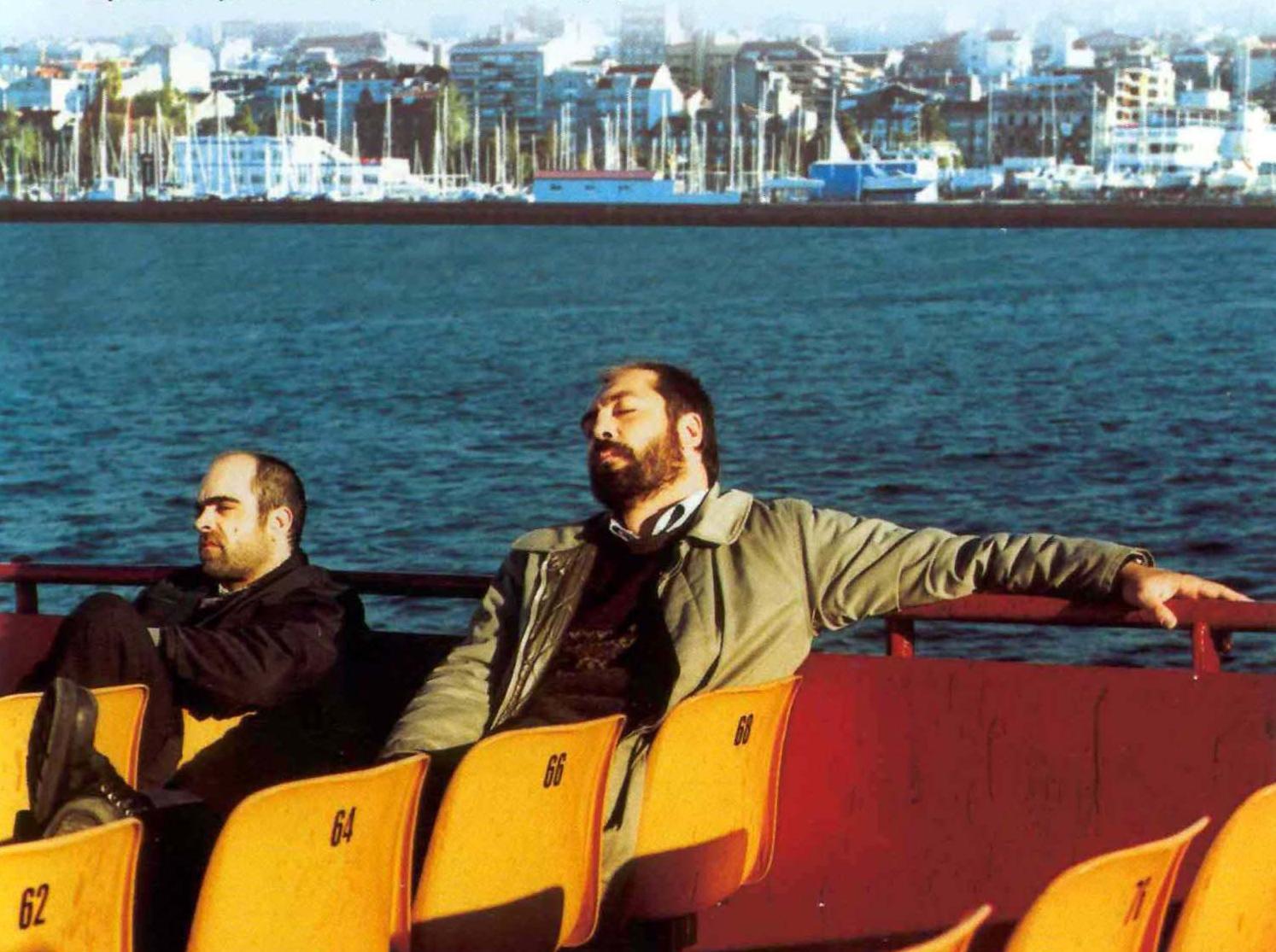

Aquella película irrepetible de Fernando León de Aranoa, “Los lunes al sol”, nos regaló un puñado de escenas imborrables. En una de ellas, uno de los trabajadores cuenta a sus compañeros una antigua historia rusa: “dos camaradas viejos del partido se ven y uno le dice a otro: todo lo que nos contaban del comunismo era mentira. Y el otro le responde: eso no es la peor cosa, la peor cosa es que todo lo que nos contaban del capitalismo era verdad”.

Hoy, 1 de mayo, es un buen día para recordar aquella vieja historia con moraleja. El sistema social y económico en el que vivimos sigue condenando a la penumbra absoluta a millones de personas en el mundo. Resulta difícil negarlo. En un mundo de extremos contrastes, el de la inteligencia artificial y el desarrollo científico más perfeccionado y exhaustivo de todos cuantos hemos conocido a lo largo de la Historia, abundan también la servidumbre, la miseria y la explotación.

Negarle la potencialidad transformadora a la globalización, o al propio capitalismo, sería desmentir al propio Marx: ese es el mejor pulso del Manifiesto Comunista, una crítica despiadada de la reacción, la superstición religiosa o los nacionalismos; un canto a “la razón en marcha”; la plasmación de una tremenda confianza en el conocimiento científico como instrumento emancipador y en un progreso material que supusiese la base de la emancipación humana. “Una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos”.

Retrospectivamente, podemos afirmar que buena parte del progreso de la humanidad no se ha producido sólo por el innegable desarrollo de las fuerzas productivas, sino también por la organización de un movimiento obrero sin el que no se entiende nuestro paisaje social y normativo compartido. Al contrario de lo que sostienen los fundamentalistas de mercado, ninguna de las conquistas de nuestro tiempo es entendible si obviamos la organización de los trabajadores, los procesos revolucionarios, las huelgas y todo un conjunto de profundas transformaciones provocadas y conquistadas a lo largo de la Historia.

Por poner un ejemplo simple, sería inverosímil que hoy pudiéramos hablar de un Estatuto de los Trabajadores como el que rige las relaciones laborales en España, sobre la insuficiencia de la última reforma laboral o sobre la necesaria reversión de políticas neoliberales implementadas por los gobiernos del PSOE y del PP si siguiéramos en el marco del liberalismo decimonónico, de un capitalismo profundamente antidemocrático. Los derechos laborales no son una concesión graciosa del cielo ni fruto de ninguna carta otorgada por “reyes, dioses o tribunos”. Son producto de los sacrificios, de las muertes también, de la sangre derramada por tantas personas que vivieron sus días sin derechos de ningún tipo, sometidas, con una dignidad teórica jamás cristalizada en ley ni constitución alguna. Cuando hoy algunos torpes populistas desprecian el tiempo de la Transición democrática, con todas sus imperfecciones y carencias, desmerecen injustamente las luchas que desembocaron en las conquistas sociales y democráticas de las que disfrutamos en nuestro presente.

Si ninguna de ellas responde a una evolución natural de las cosas, de la misma manera sería erróneo pensar que resultan inamovibles o eternas. Los tiempos han cambiado y la correlación de fuerzas, también. El movimiento obrero organizado se ha debilitado profundamente y, de igual manera, lo han hecho los partidos de izquierda y los sindicatos de clase. Aquel mundo, el que se decantó después de la Segunda Guerra Mundial y el que se asentó sobre un consenso socialdemócrata-keynesiano, en un contexto productivo fordista dentro de unas coordenadas espacio-temporales en las que el Estado-nación era el escenario indiscutible de referencia, ha dejado de existir. Aquel capitalismo fuertemente intervenido, con un movimiento obrero organizado y potente, en un contexto geopolítico de inequívoca presión por parte de los sistemas de socialismo real sobre el mundo capitalista – hasta el desplome de los mismos sobre cimientos de contradicciones profundas, de una innegable represión y un brutal autoritarismo -, ha dejado paso a otro bien distinto: un capitalismo global en el que la economía con frecuencia impone sus reglas sobre una política democrática incapaz de encontrar instrumentos de soberanía popular suficientes para embridar realidades como las concentraciones de capital o la economía financiera especulativa. El resultado son sociedades sangrantemente injustas y desiguales en las que cientos de miles de seres humanos jamás llegan a ser ciudadanos de pleno derecho. Ni libres, ni iguales ni fraternos.

Las contradicciones que ese sistema ha generado se observan también en las relaciones laborales. El fenómeno de la uberización penetró en ellas profundamente, desplazando la clásica esfera de protección laboral a un ámbito más bien propio del derecho privado, donde el trabajador ve sepultado sus derechos por una ficticia “autonomía de la voluntad”, traducida en la práctica en la triste sustitución de la negociación colectiva por la imposición unilateral de condiciones paupérrimas. El retrato de Ken Loach en “Sorry we missed you” sigue siendo preciso: un trabajador ungido como supuesto emprendedor, embarcado en una situación de precariedad y explotación lacerantes. Un trabajador formal y tecnológicamente conectado, pero material y humanamente aislado, que compite con otros, en una carrera suicida y cruel hacia ninguna parte. La conciencia y la acción colectivas se difuminan en un marco profundamente individualista y descarnadamente competitivo. Que semejante modelo haya sido conceptualizado como economía colaborativa es tan paradójico como macabro.

En los tiempos que corren, es habitual que todas las reivindicaciones devengan en un folclore identitario hueco, autorreferencial y narcisista. Las políticas de la identidad han sido celebradas y asumidas por el sentido común neoliberal, por cuanto resultan fácilmente absorbibles y neutralizables por el modelo socioeconómico de referencia. Con el 1 de mayo, la estrategia ha sido ligeramente distinta, pero igualmente efectiva: manifestaciones cada vez más vacías, nostalgia, melancolía y olvido.

Con el añejo pacto capital-trabajo maltrecho y una brecha entre ambas realidades cada vez más profunda, la receta no puede consistir en resignarnos ni entregarnos a una arqueología de los recuerdos, tan estéril como paralizante. Nos interpela el presente y, sobre todo, el futuro. Aquel al que debemos aspirar sin renuncias, en el que la precariedad, la explotación, los salarios de miseria o los sangrantes índices de accidentes de trabajo no sean el pan nuestro de cada día. Por ese mañana, más digno, justo y democrático, merece la pena seguir tomando partido.

Buenos días.

Es deprimente acudir a una manifestación por el 1 de Mayo detrás de una pancarta de ugt y terminar marchándote porque el líder regional del sindicato empieza a alabar al gobierno actual en vez de reivindicar todas las conquistas que quedan por alcanzar o denunciar las que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo.

En pocos años la constitución cumplirá 50 años. Qué mejor regalo podríamos darle que un gobierno coherente, responsable y sobre todo, libre de corrupción. La estructura laberíntica-burocrática que se ha ido tejiendo alrededor de la política es desesperante. No existe separación de poderes real. El poder ejecutivo y el legislativo lo manipulan los partidos polítcos, y el judicial en vez de ser el único libre, también está controlado por jueces “afines” a las corrientes llamadas conservadoras y/o progresistas. También están los aforamientos, otra tela de araña insalvable, así como la capacidad que tienen un gran número de políticos para colocarse en los consejos de administración de grandes empresas o mantenerse en la política activa toda su vida profesional. La manada de elefantes que abarrotan la sala es insoportable. Debemos hacer un gran esfuerzo por encontrar ese unicornio que nos devuelva la ilusión y la dignidad.

Pensar que la política profesional es un oficio ya no me convence nada. Tampoco aquella idea que decía que había que pagar bien a los políticos para que no se fueran a la esfera privada. Huele todo a podrido. Ostentar un cargo de representación y el servicio público debe ser visto como un privilegio y un orgullo. Por eso estoy totalmente a favor de limitar el número de años que alguien puede “vivir” de la política.

No debería ser tan complicado, la política debe existir para arreglar los problemas de la sociedad. Incrementar los servicios sociales para que nadie duerma en un banco o un portal. Los comedores para que nadie tenga que pedir en un supermercado o una iglesia. Pero no quedarse ahí, debemos reinsertar a esas personas en la sociedad. Plan integral de barrios, limpieza, pintura, arreglos varios, etc. Aumento en la seguridad, compromiso real por acabar con la delincuncia, la trata de personas o el tráfico de drogas. Mejorar la financiación de la educación, arreglar lo que necesiten los centros educativos no lo que imponga la unión europea o el gobierno de turno. Aumento de las infraestructuras sanitarias. Ni una sola persona durmiendo o esperando en un pasillo. Compromiso con la inmigración, un trato humano y conseguir que se asimilen a nuestra sociedad para impedir la guetificación.

Creo que me he liado demasiado por la indiganción. Igual lo veo demasiado fácil o es como lo quiero ver. En cualquier caso espero que alguna vez dejen de cumplirse las premisas que el hermano pequeño de Cicerón allá por el 64 a.C. le escribió para ayudarle a ganar las elecciones a Cónsul. Porque debemos empezar a votar a personas capaces de arreglar los problemas reales que no nos mientan o manipulen.

A estas alturas de la película podríamos dejar que la resignación nos llevase, pero también veo claro que hay una especie de plan universal, no voy por el plano religioso o espiritual, veo que para construir se prefiere destruir. La polarización es cada vez mayor, el auge de los extremos es palpable, tanto por la derecha como por la izquierda. Ver claramente ese patrón en la sociedad y darnos cuenta que ha pasado tantas veces a lo largo de la historia puede ser el primer paso para el cambio.

Debemos elegir la esperanza y el trabajo duro para recuperar y aumentar nuestra dignidad, hacer responsable a cada persona de lo que hace con su voto. Abandonar a los políticos profesionales y apoyar a profesionales que simplemente lo hagan lo mejor posible, dando ejemplo en todo momento, no sólo de palabra, sino (aquí viene la parte religiosa) también de pensamiento, obra y omisión.

¿Izquierda Española y Guillermo del Valle pueden ser ese unicornio? Elijo creer que si.